はじめに

私たちは、目先の応急処置ではなく、再発防止まで見据えた長期的な視点で調査・施工を行うことを重視しております。少しでも異変を感じられた際には、お早めにご相談いただければと思います。信頼される建物管理パートナーとして、誠心誠意ご対応させていただきます。建物で水漏れが発生したとき、はじめにすることは、漏水(ろうすい)調査です。

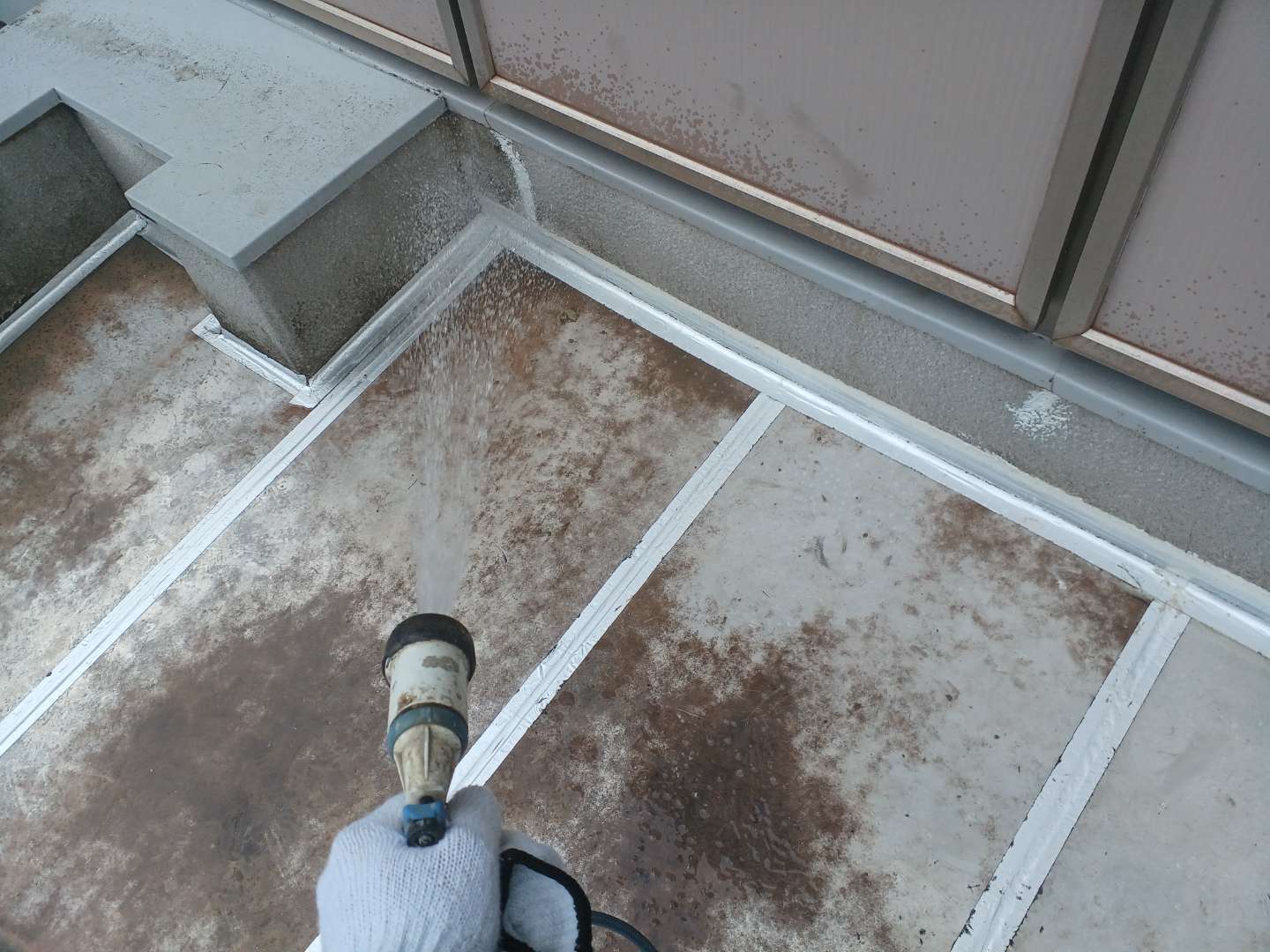

漏水調査といっても種類はいろいろとありますが、今回は散水(さんすい)試験を紹介したいと思います。

散水試験とは雨水の浸入が疑われる箇所へ水をまき雨漏りを再現する方法で、雨水の浸入経路を特定するために行います。

1. 依頼主様に挨拶

漏水調査や補修対応をご依頼いただき、誠にありがとうございます。私どもは建物の維持管理におけるパートナーとして、皆様からの信頼を何よりも大切にしております。今回のように漏水が発生した場合、原因の特定と早急な対応が非常に重要となります。被害が拡大する前に適切な処置を講じることが、居住者様の安心にもつながります。

初回のご連絡を頂いた際には、状況のヒアリングを丁寧に行わせていただきました。漏水が確認された箇所、日時、天候条件、被害状況など、できるだけ詳細な情報をもとに、最適な調査方法を検討いたします。ご協力いただいた情報は、今後の現地調査や試験において非常に有効な手がかりとなります。

また、建物の使用状況や過去の補修履歴についても確認させていただきます。管理会社様や法人様にとって、居住者様や利用者様への影響を最小限に抑えることは極めて重要です。そのため、私どもも作業のスケジュール調整や配慮を徹底し、必要に応じて現場立会いや事前説明の機会を設けるよう努めております。

今後の調査・作業においても、都度ご報告を差し上げ、透明性のある進行をお約束いたします。調査の目的は単に水の侵入口を見つけることではなく、再発防止に向けた確実な対策を講じることにあります。そのためには、依頼主様との綿密な連携が不可欠です。

2. 現地調査

漏水対応の第一歩として、現地での詳細な調査を実施いたします。ご依頼主様から頂いた情報をもとに、実際の建物を確認し、漏水の発生状況や周辺環境、建物の構造を総合的に調査することで、原因の特定に向けた土台を築いてまいります。

現地調査では、まず漏水が確認された箇所の室内側を点検いたします。天井・壁・床などの仕上げ材に現れている水染み、変色、カビの有無などを丁寧に確認し、漏水の経路を推測する手がかりとします。また、漏水がいつから発生しているか、雨天時との関係、過去に同様の症状があったかといった点も重要な情報源となります。

次に、建物の外部に回り、屋上、バルコニー、外壁、サッシ周り、設備配管などの点検を行います。特に、過去の補修跡がある箇所や、経年劣化が見られる部分は重点的に確認します。目視によるチェックだけでなく、必要に応じて赤外線カメラや水分計などの計測機器を用いて、目に見えない部分の異常を検出する場合もございます。

また、建物の構造によっては、複数の侵入口が考えられるケースも少なくありません。そのため、単一の箇所だけに注目するのではなく、建物全体の動線や雨水の流れ、勾配の状態、周辺の地形条件なども考慮に入れ、漏水原因を多角的に分析してまいります。

現地調査の結果は、後の散水試験の実施箇所や調査手順に大きく関わってきます。そのため、この初期段階での丁寧かつ的確な観察が、後の対応の精度に直結いたします。

3. 散水試験する場所を決める

現地調査によって漏水の兆候や建物の状況を把握した後は、次のステップとして「散水試験」の実施計画を立てます。この工程では、実際に水をかけて再現テストを行うことにより、漏水の侵入箇所を特定することを目的としています。そのため、試験を行う場所の選定は極めて重要な判断となります。

まず、漏水が発生している室内の真上または周辺に位置する外部構造物(屋上、バルコニー、外壁、サッシまわりなど)を中心に、どの部位から水が侵入している可能性が高いかを調査結果と照らし合わせながら検討します。現地調査時に得られた情報、過去の補修履歴、建物の構造的な特徴なども考慮に入れ、優先順位をつけていきます。

例えば、バルコニーの排水口付近に劣化が見られた場合、まずはその周辺への散水を優先的に行います。また、複数の漏水の可能性が考えられる場合は、エリアを区分けし、段階的に試験を行っていく方法(ゾーニング方式)を取ることがあります。これにより、どの箇所に水をかけたときに漏水が発生するかを明確に追跡することが可能になります。

なお、散水試験を行う際には、作業による建物や居住者様への影響を最小限に抑えるよう配慮いたします。必要であれば、居住者様への事前案内や作業中の立ち入り制限の対応についても、管理会社様と連携の上で進めさせていただきます。

4. 周囲確認と散水試験

散水試験に入る前には、試験対象箇所の周囲環境を入念に確認する必要があります。この工程をおろそかにすると、誤った診断結果や余分な作業を招く恐れがあるため、私たちは慎重に段取りを組みながら進めてまいります。

まず、散水試験の対象となる外部構造(屋上防水層、外壁、サッシまわり、バルコニー床面など)を改めて目視点検し、事前の調査結果との整合性を確認します。表面の亀裂やジョイント部の劣化、シーリング材の切れ、部材の浮きなどが見られる場合は、そこに重点を置いて散水を行うよう計画します。また、周辺の排水状況や水の流れ方も確認し、意図しない場所に水が回り込まないように養生を施します。

周囲の安全にも十分に配慮します。高所での作業が必要な場合には、足場や昇降機器を使用し、作業員の安全を確保すると同時に、居住者様の通行にも支障が出ないよう配慮いたします。また、散水による二次被害を防ぐために、散水中の室内の状況も逐一確認できる体制を整え、漏水の再現を見逃さないよう万全を期します。

散水試験は、一定時間水をかけ続けて漏水の再現を試みる方法です。一般的には15分〜30分程度かけて水を注水し、その間に室内側に漏れ出る水の有無を観察します。必要に応じて赤外線カメラや水分計を併用することで、表面に現れにくい水分の侵入も正確に検知できます。

5. 特定した箇所の防水処理

散水試験によって漏水の原因箇所が明確になった後は、速やかに適切な防水処理を施す工程に入ります。この処置は、単に「漏れている部分をふさぐ」だけではなく、将来的な再発を防ぐための根本的な改修を目的としております。

原因に応じて工法を選定し、確実で長期的な耐久性を担保できる処置を実施してまいります。シーリング材の劣化による漏水であれば、既存のシーリングを完全に撤去し、新たに高耐久性の材料を充填します。また、防水層のひび割れや浮きが原因であれば、部分補修だけでなく、必要に応じて全面改修もご提案させていただきます。

施工にあたっては、下地処理を丁寧に行い、接着性・密着性を確保したうえで防水材を塗布または貼り付け、防水効果を最大限に引き出します。動きのある部位については伸縮性のある材料を選定し、建物の揺れや熱伸縮にも対応できるよう配慮します。

作業完了後には、再度の散水確認や含水率測定などを実施し、防水処理の有効性を検証します。報告書の提出とともに、今後の維持管理についてもご提案させていただきます。

まとめ

漏水は、建物の美観や機能性を損なうだけでなく、居住者様の生活環境や安全にも直接的な影響を及ぼす非常に重要な問題です。特に、社団法人様や管理会社様におかれましては、迅速かつ的確な対応が求められる場面が多く、信頼性の高い調査と施工体制が不可欠となります。

本記事でご紹介した一連の工程――「ご依頼時のご挨拶と情報共有」から始まり、「現地調査」「散水試験箇所の選定」「実際の試験と確認」、そして「原因箇所への防水処理」まで――は、いずれも単独で完結するものではなく、すべてが有機的に連携して初めて、根本的な解決に至るものです。